Themen

"Zitadellen der Tapferkeit "

Als der Krieg in die kleine Ortschaft Obol, das zwischen Polozk und Witebsk liegt, einbrach, zögerten die jungen Leute nicht, sich in die Reihen der nationalen Rächer zu stellen und für das Recht auf Freiheit zu kämpfen. Der Preis, den die meisten von ihnen zu zahlen hatten, war schrecklich. Über die „Junge Garde“ aus Krasnodon gibt es einen Roman von Alexander Fadejew, der verfilmt und in einer Fernsehserie gezeigt wurde. Die „Jungen Rächer“ aus Obol sind weniger bekannt, aber ihre Heldentat blieb den Menschen als Vorbild in Erinnerung.

Sprung in den Kampf

In den Kriegsjahren war Obol ein Bahnhof und ein umliegendes Dorf, in dem mehrere tausend Menschen lebten. Die Ortschaft erhielt erst 1968 den Status einer städtischen Siedlung, obwohl es 1941 bereits Ziegel-, Torf- und Flachsfabriken, ein Krankenhaus, ein Kraftwerk, eine Kommandantur und eine Offizierskantine gab. Der Bahnhof lag an einem für die Besatzer strategisch wichtigen Abschnitt der Straße, über die die Waffen an die Front geliefert wurden.

„In den ersten Kriegsmonaten wurde durch die Direktiven des Zentralkomitees der KP(b)B den örtlichen Kommunisten den Auftrag erteilt, sich dem Partisanen- und Untergrundkampf hinter den feindlichen Linien zuzuwenden. Die ersten kleinen Partisanengruppen entstanden in unserem ehemaligen Kreis Sirotino, dem heutigen Kreis Schumilino“, erzählte Juri Chodanjonok, Leiter des Museums des Komsomol-Untergrunds Obol - einer Filiale des Heimatmuseums Schumilino.

So gründete beispielsweise Wassili Frolow, der ehemalige Leiter der Abteilung für landwirtschaftliches Personal des Zentralkomitees der KP(b)B, im Herbst 1941 eine Abteilung von 20 Personen, die sich nach und nach zu einer schlagkräftigen Kampfkraft von fast 600 Kämpfern entwickelte. Anfangs verteilten die Volksrächer Flugblätter mit wahrheitsgemäßen Informationen über die Lage an der Front, sammelten Waffen, und die erfahreneren Kämpfer brachten den Jüngeren das Schießen bei.

Ein weiterer legendärer Name ist Semjon Korotkin, der vor dem Krieg als Sekretär des Kreiskomitees von Sirotino arbeitete. Semjon Korotkin erhielt von der Partei den Auftrag, eine Partisaneneinheit hinter den feindlichen Linien zu gründen. Dank seiner Ortskenntnis und des Respekts seiner Landsleute steigerte Korotkin die Zahl der Mitglieder der Einheit schnell von 19 auf 500 und im Herbst 1942 sogar auf 2.000.

Nach dem Krieg widmete der Minister für Staatssicherheit der BSSR Lawrenti Zanawa in seinem Buch über die Partisanenbewegung auf dem Gebiet unserer Republik dem Kommandeur der Partisanenbrigade von Sirotino ein ganzes Kapitel. Und dafür gab es einen wichtigen Grund. Ende August 1942 demontierte Korotkins Brigade tatsächlich mit bloßen Händen mehr als 5 km Gleise der Eisenbahnstrecke Polozk - Witebsk, an mehreren Stellen gruben die Kämpfer den Damm mit Schaufeln auf, zerstörten die Telefonverbindung, sprengten die Wasserpumpe und die dazugehörigen Leitungen. Der Verkehr der deutschen Züge wurde für eine Woche eingestellt. Semjon Korotkin kam einige Monate später auf tragische Weise ums Leben. Das Flugzeug, das der Brigadekommandeur in das Hinterland bringen sollte, wurde von der deutschen Flak abgeschossen. Kampfgefährten gaben der Brigade den Namen des Kommandeurs.

In ihrer Ohnmacht warfen die Nazis immer häufiger militärische Einheiten, Panzer, Artillerie und Flugzeuge gegen die Partisanen. Im Februar 1943, nach tagelangen Kämpfen, verlegten die Kämpfer von Korotkins Brigade in den Kreis Rossony, doch schon bald beschlossen einige Einheiten, zu den Lagern mit Lebensmitteln und Waffen zurückzukehren. Die Nazis versperrten ihnen den Weg mit einem gepanzerten Zug und einem Trupp schwer bewaffneter Bestrafer. Im Laufe der harten Kämpfe gelang es ihnen, die Bahngleise zu untergraben und die Reihen der Deutschen zu durchbrechen, aber die Verluste der Volksrächer waren enorm - fast die Hälfte der Brigade wurde getötet.

Im März 1943 wurde die Partisaneneinheit in die Lenin-Brigade umorganisiert, die von Nikolai Sakmarin geleitet wurde. In den folgenden 13 Monaten führten die Kämpfer mehr als 350 Operationen durch, besiegten 41 deutsche Garnisonen, zerstörten 12 Panzer, zwei Flugzeuge und mehr als 7000 Nazi-Soldaten. Am 5. Mai 1944 nahm die Brigade von Nikolai Sakmarin an der Operation „Durchbruch“ in der Gegend von Uschatschi teil, als es den vereinigten Partisanenabteilungen im Schutz der Nacht gelang, den Ring der deutschen Blockade zu durchbrechen.

„Junge Rächer“

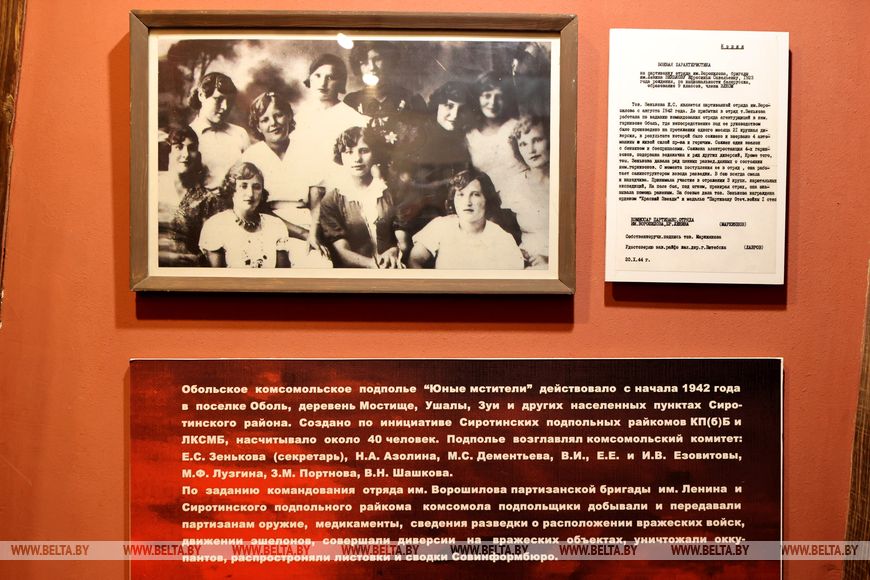

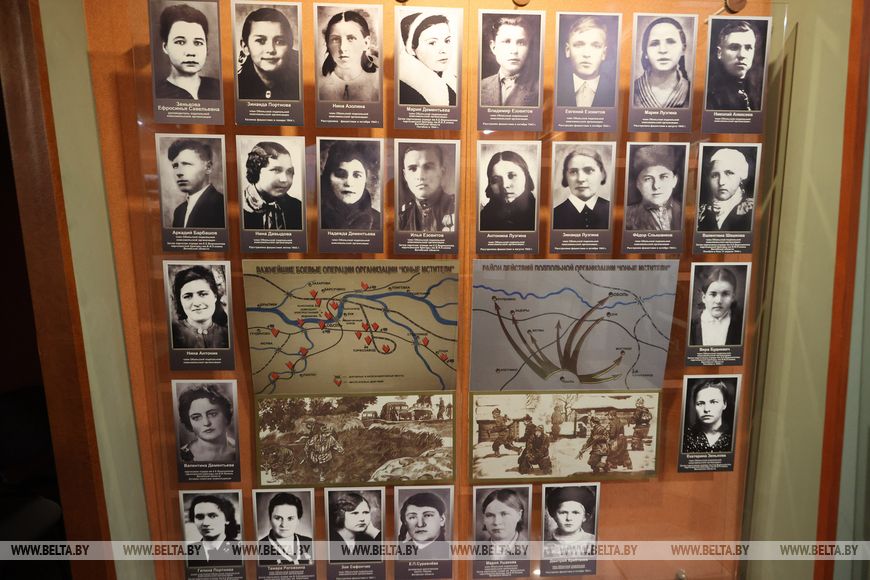

Diese Untergrundorganisation wurde im Winter 1942 von Pjotr Pusikow, dem Stabschef der Woroschilow- Partisanenabteilung, und Kommissar Boris Markijanow gegründet.

„Junge Rächer“ wurden von Jefrosinja Senkowa geleitet, die damals erst 19 Jahre alt war. Die Untergrundorganisation bestand aus 38 jungen Männern und Frauen, von denen die meisten die Bauernjugendschule Obol besucht hatten. Der Älteste, Nikolai Aleksejew, war 23 Jahre alt, die Jüngsten erst 15. Jugendliche verteilten Flugblätter, sammelten nachrichtendienstliche Informationen, Medikamente und Waffen, arbeiteten mit den Deutschen zusammen, um Sabotage zu begehen“, sagte Juri Chodanjonok.

Sina Portnowa, die in der Kantine für deutsche Offiziere arbeitete, schüttete zum Beispiel Rattengift in einen Topf mit Suppe nach. Die genaue Zahl der vergifteten Nazis ist nicht bekannt, aber man kann von mehreren Dutzend sprechen. Als die Ermittlungen begannen, bot man allen Arbeitern an, das vergiftete Gericht zu probieren, in der Hoffnung, die Saboteurin würde sich erschrecken und verraten. Doch das Mädchen schluckte tapfer Löffel für Löffel. Als Sina wenig später das Bewusstsein verlor, erreichte sie das Haus ihrer Großmutter, die sie mit ihren Volksheilmitteln heilte. Doch der Verdacht wurde nicht ausgeräumt, und Portnowa wurde zu den Partisanen geschickt, wo sie zur Späherin wurde.

Bei einem ihrer Einsätze wurde sie festgenommen und zum Verhör zur Gestapo gebracht. Als der Vernehmungsbeamte für eine Minute abgelenkt war, schnappte das Mädchen eine Pistole vom Tisch und schaffte es, drei Nazis zu erschießen. Nach tagelangen unmenschlichen Folterungen wurde Sina im Gefängnis von Polozk erschossen.

„Jeder der Jungendlichen hatte seinen eigenen Weg zu den „Jungen Rächern“. Zum Beispiel pflegten Walentina Schaschkowa und Jefrosinja Senkowa einen schwer verwundeten Rotarmisten Fjodor Piljugin im Dorf Uschaly. Die Besatzer, die davon erfuhren, brachen in das Dorf ein, packten den hilflosen Mann und banden ihn an ein Auto, um ihn nach Obol zu schleppen. Auf dem Weg dorthin starb Piljugin. All dies geschah vor den Augen der Mädchen, und Schaschkowa und Senkowa schworen, sich für ihr Land um jeden Preis zu rächen“, sagte Juri Chodanjonok.

Innerhalb von weniger als zwei Jahren verübten die „Jungen Rächer“ 21 Sabotageakte: Sie sprengten Brücken und Züge mit Munition in die Luft, sprengten das Elektrizitätswerk und die einzige Wasserpumpe im Dorf und organisierten Explosionen auf dem Gelände von Fabriken. So wurden 2.000 Tonnen Flachs, die für den Versand nach Deutschland vorbereitet waren, durch Feuer zerstört.

„Im August 1943 wurde der Komsomol-Untergrund von einem Einwohner, Michail Gretschuchin, verraten. Er besuchte dieselbe Schule wie die jungen Patrioten, arbeitete aber für die deutsche Polizei. Dem Provokateur gelang es, das Vertrauen der Kämpfer der „Jungen Rächer“ zu gewinnen und fast alle für die Nazis notwendigen Daten zu erhalten. Am 26. August wurden fast alle von ihnen gefangen genommen. Die Gefangenen wurden zunächst in Schumilino und dann in Polozk grausam gefoltert. Die Jungs blieben standhaft und gaben den Henkern keine Informationen preis. Am 5. Oktober wurden die jungen Helden in der Nähe des Dorfes Wtoraja Borowucha bei Polozk erschossen“, erzählte Juri Chodanjonok.

Michail Gretschuchin wurde zwei Jahrzehnte später bestraft. Der Täter, der für den Tod Dutzender Mitglieder der Komsomolzen von Obol verantwortlich war, lebte in der UdSSR in aller Ruhe, bis er von den Tschekisten enttarnt wurde. Auf der auswärtigen Sitzung des Gerichts, die in Obol stattfand, wurde der Verräter zu lebenslanger Haft verurteilt.

„Die Einwohner sind stolz auf die Leistung der Untergrundkämpfer. Und niemand hat jemals Patrioten nach ihrem Alter unterschieden. „Junge Rächer“ kämpften gleichberechtigt mit allen anderen, und der Glaube an die gerechte Sache gab ihnen Kraft. Die ältere Generation half der Jugend - nicht nur die Partisanen, sondern auch die Zivilbevölkerung“, betonte Juri Chodanjonok.

Die Heldentat der „Jungen Rächer“ wurde erst 1958, 15 Jahre nach ihrem Heldentod, allgemein bekannt.

Sie überquerten den Fluss unter Beschuss von Bunkern

Die 43. Armee unter dem Kommando von Generalleutnant Afanassi Beloborodow, zweifachem Held der Sowjetunion, und die 6. Gardearmee unter dem Kommando von Generalleutnant Iwan Tschistjakow, Held der Sowjetunion, befreiten Obol. Beide waren Teil der 1. Baltischen Front.

„Leutnant Wiktor Wedenko, Kommandeur einer Schützenkompanie des 334. Schützenregiments, gehörte zu denjenigen, die sich in den Kämpfen um unsere städtische Siedlung ausgezeichnet haben. Seinen Kämpfern gelang es, unter Maschinengewehrfeuer aus deutschen Bunkern den Fluss Obol zu überqueren und den Bahnhof zu erkämpfen. Der Feind organisierte fünf Gegenangriffe, die von Wedenkos Kämpfern erfolgreich abgewehrt wurden. Bei einem dieser Angriffe starb der junge Leutnant den Heldentod. Am 22. Juli 1944 wurde Wiktor Wedenko posthum der Titel „Held der Sowjetunion“ verliehen“, sagte Juri Chodanjonok.

Am 25. Juni 1944 vollbrachte Nikolai Dunitschew, ein Späher des 334. Schützenregiments, am Rande des Dorfes Obol eine Heldentat. Nachdem Dunitschew an einer Kreuzung der Verkehrsstraße ein getarnter schwerer Panzerjäger „Ferdinand“ entdeckt hatte, gelang es ihm in der Deckung der Infanterie, sich dem Feind zu nähern, sieben Nazi-Soldaten zu vernichten und den Panzerjäger mit einer Panzerabwehrgranate in die Luft zu sprengen. In diesem Gefecht kam der Aufklärer ums Leben, nachdem er unter Einsatz seines Lebens den Vormarsch der sowjetischen Truppen gesichert hatte. 1945 wurde Nikolai Dunitschew posthum der Titel „Held der Sowjetunion“ verliehen.

Die Tapferkeit der Soldaten des 334. Schützenregimentes ermöglichte es den Einheiten der Roten Armee, die Offensive zu entwickeln und erfolgreich weiter in Richtung Polozk vorzurücken. Obol wurde am 26. Juni 1944, am dritten Tag der belarussischen Offensivoperation „Bagration“, befreit.

Die Untergrundorganisation des Komsomol von Obol „Junge Rächer“ bestand 605 Tage lang. Auf einem besonders bewachten Bahnhof führten die Jugendlichen Sabotagearbeiten durch, ohne dass die Deutschen Verdacht schöpften.

Nach dem Verrat durch Gretschuchin blieben von den 38 Mitgliedern der „Jungen Rächer“ nur vier: Sinaida Portnowa und Ilja Jesowitow, die nach der Sabotage zu den Partisanen gingen, Jefrosinja Senkowa, die von Obol aus die Aufgabe der Volksrächer erfüllte, und Arkadi Barbaschow, den der deutsche Spitzel einfach nicht kannte.

Zwei Romane sind dem Komsomol-Untergrund in Obol gewidmet.

Asolina-Straße

Nina Asolina wurde 1926 im Dorf Sui geboren. 1942 wurde sie Mitglied der „Jungen Rächer“. Im Auftrag des Untergrunds bekam sie eine Stelle als Kopistin in der deutschen Kommandantur, wo sie Zugang zu geheimen Dokumenten hatte. Sie gab Informationen über die Bewegungen der Nazis und Dokumente an die Partisanen weiter. Im Sommer 1943 erhielt Nina den Auftrag, eine Wasserpumpe auf dem Bahnhof Obol zu sprengen. In einer kleinen roten Handtasche gelang es dem Mädchen, eine Mine in den geschützten Bereich zu bringen, die Aufmerksamkeit des Offiziers abzulenken und den Sprengsatz in einem Kohlehaufen in der Nähe des Kesselraumes zu platzieren. Die Explosion erfolgte zwei Tage später - das Wasserpumpwerk wurde zerstört, die Deutschen konnten es erst nach zwei Wochen wieder in Betrieb nehmen. Später nahm Nina an der Sprengung einer Flachsfabrik und eines Kraftwerks teil. Am 26. August verhaftete die Gestapo die Patriotin. Am 5. Oktober wurde das 16-jährige Mädchen nach schrecklichen Folterungen erschossen. Die Straße in Obol, in der Sinaida Portnowa und ihre Großmutter während des Krieges im Haus Nr. 1 wohnten, ist nach Nina Asolina benannt. Die jungen Untergrundkämpferinnen waren Nachbarn.

Slyschankow-Straße

Fjodor Slyschankow, Mitglied der Untergrundgruppe „Junge Rächer“, wurde 1923 im Dorf Woltschki, Kreis Sirotino, geboren. Während der Besatzungszeit übergab er Waffen, Lebensmittel und Informationen, die der Untergrund gesammelt hatte, an die Partisanen und verteilte Flugblätter. Später arbeitete er zusammen mit Sinaida Lusgina und den Brüdern Jesowitow im Kraftwerk, das im August 1943 gesprengt wurde. Fjodor Slyschankow sowie Wladimir, Ilja und Jewgeni Jesowitow fuhren auf den umliegenden Landstraßen und verminten sie. Wenn sie anhielten, gaben die jungen Untergrundmitglieder vor, ein kaputtes Fahrrad zu reparieren, aber in Wirklichkeit gruben sie Löcher und legten Magnetminen darin aus. Vorbeifahrende Fahrzeuge der Besatzer wurden durch diese Geräte gesprengt. Auf diese Weise gelang es ihnen, drei Nazi-Motorzugmaschinen und mehr als ein Dutzend verschiedener Wagen zu zerstören. Auch Fjodor wurde ein Opfer des Verrats. Von den Deutschen gefangen genommen, weigerte er sich trotz schwerer Folter, Informationen über seine Kampfgenossen und Verbindungen zu den Partisanen preiszugeben. Er wurde am 5. Oktober 1943 von den Nazis hingerichtet. Eine Straße in Obol trägt den Namen von Fjodor Slyschankow.

Surawnjowa-Straße

Die Untergrundkämpferin wurde 1926 im Dorf Popowo geboren. Vor dem Krieg arbeitete ihr Vater als Vorsitzender des Dorfrates, so dass das Mädchen, das den Kontakt zu ihren Eltern verlor, dachte, diese seien hingerichtet worden. Im Jahr 1941 ging sie zu den Partisanen, später war sie Kämpferin der Nachrichtenabteilung an der Kalininer Front. Nach einer Spezialausbildung in Moskau wurde sie Mitglied einer Sondergruppe, die Informationen über Nazis Bewegungen im Gebiet Witebsk und in den angrenzenden Gebieten der RSFSR sammelte. Im Mai 1944 wurde Surawnjowa zu einer Partisanenabteilung geschickt, geriet aber in einen Hinterhalt der Bestrafer. Sie schoss bis zur letzten Patrone. Der Nachrichtendienst begann, nach Jelena zu suchen, sobald sie nicht zum Standort der Einheit zurückkehrte, aber es brachte keine Ergebnisse. Die Leiche des Mädchens wurde erst zehn Tage später gefunden. Vor ihrem Tod wurde die Späherin gnadenlos gefoltert - ihr Gesicht wurde mit Gewehrkolben zertrümmert, ein Stern wurde in ihren Körper geritzt, sie wurde mit Messern und Bajonetten geschlagen. Offensichtlich hat sie den Nazis schreckliche Angst eingeflößt - an der Leiche der Aufklärerin wurden gleich drei Einschusslöcher gefunden: im Bauch, in der Brust und im Kopf. Surawnjowa ist im Kreis Werchnedwinsk begraben, ihre Eltern blieben, wie sich später herausstellte, am Leben. Eine Straße in Obol ist nach Jelena benannt.

Aleksej GORBUNOW,

Foto von Alexander CHITROW,

Zeitung „7 Tage“.