Themen

"Zitadellen der Tapferkeit "

Während des Großen Vaterländischen Krieges kämpften die Einwohner hunderter belarussischer Städte und Dörfer gegen den Feind und brachten den Sieg näher. Sechsunddreißig Ortschaften zeichneten sich besonders aus und wurden später mit dem Wimpel „Für Mut und Tapferkeit im Großen Vaterländischen Krieg“ ausgezeichnet. Dieses Abzeichen wurde am 6. Oktober 2004 durch einen Erlass des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung der Republik von den deutsch-faschistischen Invasoren eingeführt. Hinter jeder der 36 Zitadellen der Tapferkeit verbirgt sich eine erstaunliche Geschichte von Mut, Heldentum und dem Glauben an einen Sieg für alle. Wir werden sie in unserem neuen Projekt zum 80. Jahrestag der Befreiung von Belarus von den Nazis erzählen. Die elfte Stadt auf der Liste ist Mogiljow.

Mogiljow war die erste Stadt in Belarus, in der es gelang, den Panzerarmeen der Wehrmacht ein ernsthaftes Hindernis in den Weg zu legen. Hier trafen die motorisierten Verbände der Nazis, die an einen ungehinderten Vormarsch gewöhnt waren, auf eine gut organisierte Verteidigung der sowjetischen Truppen. Es dauerte drei Wochen, bis die Invasoren unsere Einheiten in der Umzingelung erwürgten, aber die Besatzer konnten den Geist der Einwohner von Mogiljow nicht brechen...

Ein Grab für deutsche Panzer

Im Gegensatz zu vielen anderen belarussischen Städten war Mogiljow auf die Verteidigung vorbereitet. Zehntausende Zivilisten hoben Panzer-, Schützen- und Laufgräben aus. Einheiten aus dem Hinterland wurden nach Mogiljow verlegt, zum Beispiel die 172. Infanteriedivision, die über Kampferfahrung aus dem sowjetisch-finnischen Krieg verfügte. Ein strategischer Vorteil war der Dnepr, der die Stadt in zwei Hälften teilte. Der Fluss ist eine ernst zu nehmende Grenze, und mit einer kompetenten Verteidigungsorganisation ist es möglich, Stellungen lange zu halten. Mogiljow wurde zu einer Festungsstadt mit einer ringförmigen Verteidigungsanlage.

„Bei den Kämpfern der 172. Division handelt es sich um Einheiten, die in den ersten Schlachten an der Westfront nicht demoralisiert wurden“, stellt Juri Rajemski, leitender Forscher des regionalen Heimatmuseums in Mogiljow, fest. - Die Verteidigung war nach allen Regeln der militärischen Kunst organisiert. Vor den Schützengräben lagen Minenfelder, die Artillerie war in Stellung gebracht und getarnt“.

Der Hauptstoß der Hitlertruppen traf die Stellungen in der Nähe des Dorfes Bujnitschi, wo das 388. Schützenregiment von Oberst Semjon Kutepow die Verteidigung hielt. Dort versuchte die deutsche Panzerdivision von Model am 12. Juli über die Bobruisker Straße nach Mogiljow durchzubrechen. Die vorrückenden faschistischen Panzer stießen auf Minensperren, die Artillerie traf die Fahrzeuge und die nachrückende Infanterie. Die Nazis konnten nicht glauben, dass die sowjetischen Kämpfer die deutsche eiserne Faust aufhalten konnten und stellten ihre Angriffe nicht ein.

„Die Schlacht auf dem Feld von Bujnitschi dauerte 14 Stunden. Es war der intensivste Tag der gesamten 23-tägigen Verteidigung von Mogiljow. Beide Seiten erlitten schwere Verluste. Am Ende zogen sich die Deutschen zurück und ließen 39 Panzer auf dem Schlachtfeld zurück“, sagt Juri Rajemski. - Am nächsten Tag folgte ein erneuter Angriff auf die sowjetischen Stellungen, der jedoch erfolgreich abgewehrt werden konnte.

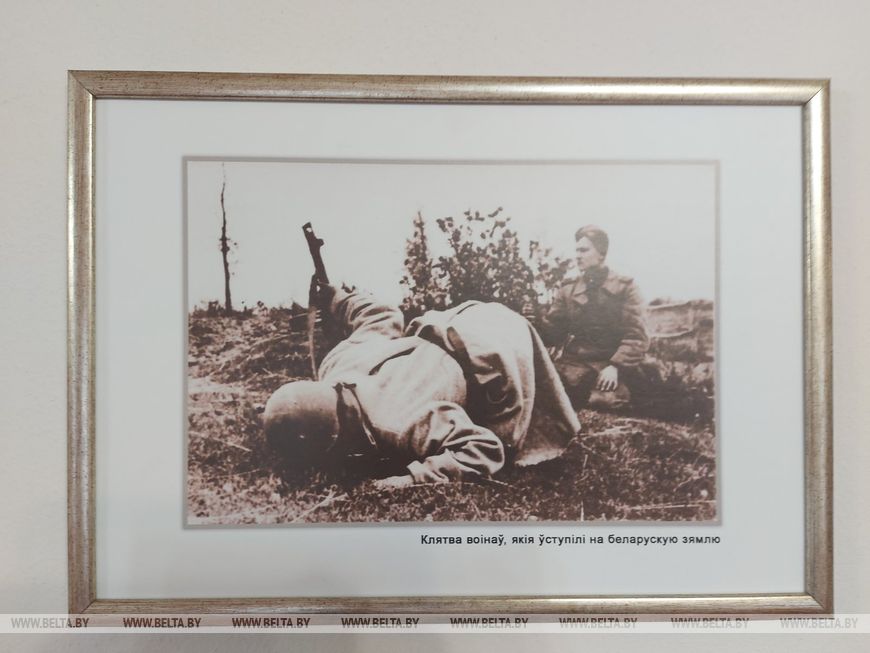

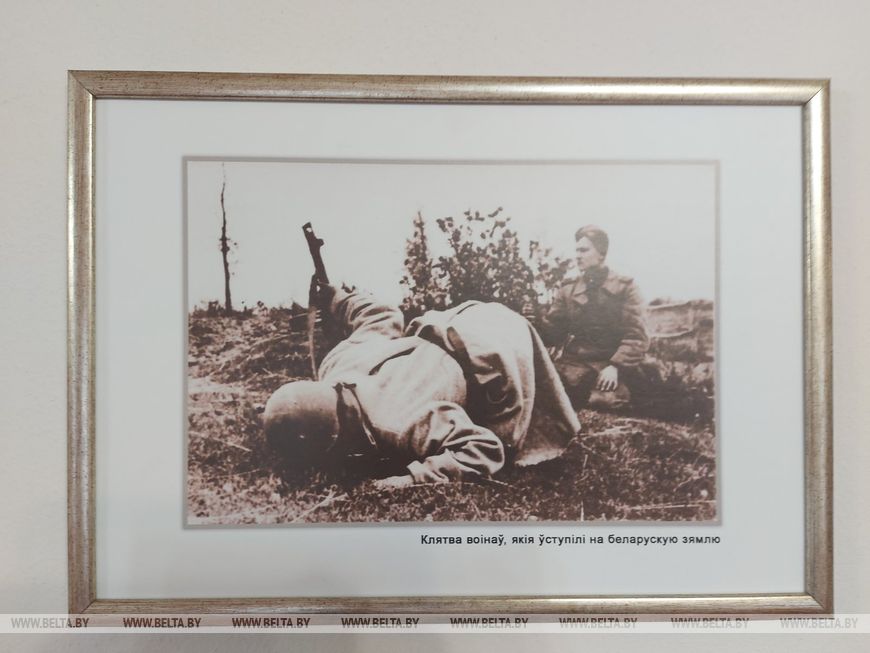

Zu diesem Zeitpunkt trafen der Fotojournalist Pawel Troschkin, der als erster im Großen Vaterländischen Krieg ein Panorama der zerstörten deutschen Ausrüstung schuf, und der Militärkorrespondent Konstantin Simonow am Ort des Geschehens ein und waren sowohl vom Schlachtfeld als auch von der Bereitschaft der sowjetischen Soldaten, bis zum Tod zu kämpfen, tief beeindruckt.

Nach der Schlacht bei Bujnitschi gaben die Deutschen ihren Plan auf, Mogiljow frontal einzunehmen und begannen, die Stadt von Süden und Norden her zu umgehen und den Einkreisungsring bei Tschaussy zu schließen. Der Kampf um die Stadt ließ keine Minute nach. Am 23. und 24. Juli wurde in Mogiljow selbst verzweifelt um jedes Haus gekämpft. Am 26. Juli war klar, dass die Stadt nicht zu halten war. Die Verwundeten wurden in den Lazaretten zurückgelassen... Kampffähige Einheiten der sowjetischen Truppen begannen in kleinen Gruppen zu den eigenen Truppen durchzubrechen.

Der Hauptdurchbruch erfolgte in der Nähe des Dorfes Bruski in Richtung Bychow. Am 26. Juli stieß die kombinierte Gruppe von 4.000 Kämpfern aus zwei Divisionen und der Volksmiliz unter dem Kommando von Generalmajor Michail Romanow auf die deutschen Stellungen vor. Es kam zu einem blutigen Gefecht, an dessen Ende die stark ausgedünnte Kämpfergruppe in die Wälder entkommen konnte.

Ein Partisanenland

Während des Durchbruchs wurde General Romanov schwer verwundet. Er wurde in seinem Haus von der Familie Osmolowski aus dem Dorf Barssuki aufgenommen. Ende September 1941 nahm das Strafkommando Romanow gefangen, und fast alle Dorfbewohner, die ihn versteckten, wurden erschossen. An diese schrecklichen Ereignisse erinnern neun Vorkriegsfotos von Vertretern der Familie Osmolowski an der Wand des regionalen Heimatmuseums in Mogiljow.

„Am Anfang war die Partisanenbewegung unkoordiniert“, bemerkt Juri Rajemski. - Sie bestand aus vielen eingekesselten Soldaten, die während der Abwehrkämpfe nicht zu ihren Leuten vordringen konnten. Sie schlossen sich zu Divisionen zusammen und leisteten Widerstand gegen die Faschisten. Eine dieser Divisionen wurde von Osman Kassajew angeführt, einem Helden der Sowjetunion aus Karatschai-Tscherkessien.

Kassajew war Major der 121. Schützendivision, die in den ersten Kriegstagen zerschlagen wurde. Eine kleine Gruppe überlebender Kämpfer erreichte den Kreis Belynitschi, wo die Offiziere beschlossen, eine Partisaneneinheit zu bilden. Ende 1943 wurde die Abteilung mit 1200 Kämpfern in das Partisanenregiment 121 umgewandelt. Kassajew kam im Februar 1944 ums Leben, als eine Partisanengruppe von deutschen Flugzeugen angegriffen wurde. Damals gelang es der 121. Abteilung, mehr als tausend Nazi-Soldaten zu vernichten und 33 deutsche Züge zum Entgleisen zu bringen.

Ruhmreich war auch die Partisanenbrigade „Tschekist“ unter dem Grenzsoldaten Gerassim Kirpitsch, die in den Wäldern des Kreises Schklow in der Nähe der Eisenbahnlinien Minsk-Moskau und Kiew-Leningrad stationiert war. Die günstige Lage ermöglichte die Zerstörung von 30 deutschen Dampflokomotiven, 307 Waggons, 14 Plattformen mit Panzern und Artillerie. Die Zahl der getöteten Deutschen ging in die Tausende. Die Heldentaten der Partisanen „Tschekist“ werden in dem Spielfilm „Zeit der Rückkehr“ dargestellt, der im Mai dieses Jahres in die Kinos kam.

In die Geschichte eingegangen ist die Operation „Festung“ der Kämpfer von Kirpitsch im Oktober 1943. Die Deutschen verwandelten das Dorf Prygan am Ufer des Flusses Drut in eine uneinnehmbare Festung. Die „Tschekisten“ zogen einfach faschistische Uniformen an und drangen unter dem Deckmantel eines aus der Nähe von Smolensk geflohenen Strafkommandos in Prygan ein. Von der Garnison als die ihren akzeptiert, besetzten sie die günstigsten Schießplätze und vernichteten die Nazis in einem kurzen Gefecht.

Die Volksverteidiger befreiten mehrere Siedlungen von den Invasoren, schufen Partisanenzonen, in denen sie die Sowjetmacht und die Kolchosen wiederherstellten“, berichtet Juri Rajemski. - Die Kämpfer verbreiteten ständig Panik und Chaos unter den Nazi-Deutschen - sie ließen Züge mit Material entgleisen und sprengten strategisch wichtige Brücken, deren Wiederaufbau Monate dauerte. Die letzte Phase des Eisenbahnkriegs war die Zeit vor der Befreiungsoperation „Bagration“, als die Partisanen wenige Tage vor Beginn der Offensive die wichtigsten Eisenbahnlinien vollständig lahm legten, was die Verlegung der deutschen Truppen ernsthaft behinderte“.

Zwölfter Versuch

Die erste Kreisstadt im Gebiet Mogiljow, die befreit werden konnte, war Chotimsk. Dies geschah am 26. September 1943. Bis zum 2. Oktober wurden sieben weitere Kreisstädte im Gebiet Mogiljow befreit. Am 25. November 1943 wurden die Deutschen aus Slawgorod (damals Propoisk) vertrieben und die Frontlinie entlang des Flusses Pronja stabilisiert. Die sowjetischen Truppen unternahmen elf Versuche, das restliche Gebiet von Mogiljow zu befreien, scheiterten jedoch an der von den Deutschen errichteten Verteidigungslinie, dem so genannten „Ostwall“.

„Am 23. Juni 1944 begann die belarussische Offensivoperation „Bagration“, die von vielen Historikern als die brillanteste Operation der Roten Armee während des Großen Vaterländischen Krieges bezeichnet wird - so Juri Rajemski. - Die erste Phase bestand aus fünf offensiven Operationen, von denen eine - Mogiljow - vom 23. Juni bis 4. Juli stattfand. Das Gebiet Mogiljow wurde von den Kämpfern der 1. und 2. belarussischen Front befreit. Mogiljow wurde nach allen Regeln der militärischen Kunst eingenommen. Im Norden der Stadt wurde der Übergang über den Fluss Dubrowenka erobert, im Süden gelang es, den Dnepr bei der Puschkinbrücke zu überqueren. Danach wurden Reserven in den Kampf geworfen, die die Siedlung vollständig einkesselten“.

Am Abend des 28. Juli war Mogilew geräumt, heute wird dieser Tag als Tag der Stadt gefeiert. Die deutschen Soldaten, Offiziere und Generäle Bamler und von Ermansdorf ergaben sich nach dieser glänzend geführten Operation als Kriegsgefangene.

Der Bataillonskommandeur Walentin Fatin und seine Kämpfer drangen auf den von den Deutschen erbeuteten Autos bis ins Stadtzentrum vor, wo sie ein Haus fanden, zu dem die Telefonleitungen reichten„, erzählt Juri Rajemski. - Fatin beschloss, das Gebäude zu stürmen und im Falle eines Misserfolgs Handgranaten zu werfen. Die sowjetischen Kämpfer, die in das Gebäude eindrangen, fanden im Keller einen Raum, in dem mehrere Dutzend deutsche Offiziere, darunter zwei Generäle, eine Besprechung abhielten. Nur ein Oberst erschoss sich, die anderen ergaben sich klaglos“.

Für seine Heldentat wurde Walentin Fatin mit dem Titel „Held der Sowjetunion“ ausgezeichnet. Den Sieg erlebte der Bataillonskommandeur nicht mehr, er fiel in den Kämpfen bei Skidel...

Nach der Befreiung stellte sich heraus, dass ein Siebtel der Gebäude der Stadt von den Invasoren zerstört worden war, von hunderttausend Einwohnern lebten nur noch zehn.

Ort der Kraft

1980 schrieb der Frontdichter Alexej Pyssin die „Ballade vom Bujnitschi-Feld“, in der solche Zeilen vorkommen:

„Feld für Feld, wie Wort für Wort.

In einem Lied über das Heilige, das Geliebte.

Da ist Borodino, da ist Kulikowo,

und da ist auch dieses - nicht jedem bekannt“.

Auf dem Bujnitschi-Feld befinden sich heute Gedenkzeichen, Militärausrüstung, eine Kapelle mit einem Foucaultschen Pendel. An der Wand des Sakralbaus ist eine Gedenktafel angebracht: „In 63 Massengräbern auf dem Gebiet von Mogiljow ruhen die sterblichen Überreste von 82447 toten sowjetischen Soldaten - Verteidigern und Befreiern der Stadt. Die Namen von 80938 von ihnen sind bis heute unbekannt, ebenso wie die Namen derer, die in namenlosen Gräbern in den Wäldern und auf den Feldern der einstigen Schlachten liegen“.

Nach ihnen sind Straßen benannt

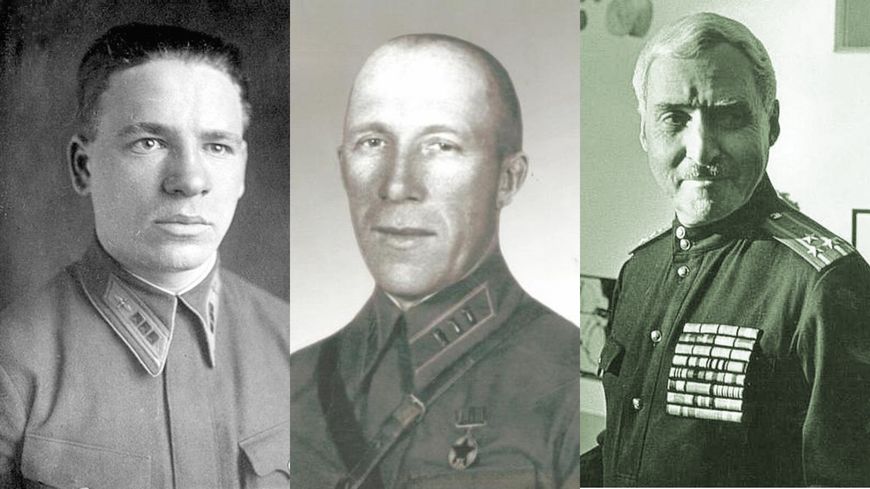

Terjochin-Straße

Nikolai Terjochin trat 1934 in die Rote Armee ein, nahm an den Kämpfen gegen die Japaner am Chalchin Gol teil und befreite 1939 das Gebiet West-Belarus. An den Fronten des Großen Vaterländischen Krieges - seit den ersten Kriegstagen.

Terjochin war einer von zwei Piloten, denen es gelang, drei feindliche Flugzeuge abzuschießen. Am 10. Juli 1941, während der Luftschlacht von Mogiljow, traf er, nachdem er seine gesamte Munition verbraucht hatte, den Propeller einer „Junkers-88“ und rammte dann eine weitere „Junkers“ auf der beschädigten Maschine. Alle drei Flugzeuge stürzten zu Boden. Augenzeugen berichteten, dass der sowjetische Spitzenflieger nach der Landung die überlebenden deutschen Piloten mit Hilfe der örtlichen Bevölkerung gefangen nahm.

Acht Tage später rammte Terjochin einen weiteren deutschen Dornier-17-Bomber. Er erhielt jedoch nicht den Heldenstern, sondern den Leninorden. Nikolai Wassiljewitsch starb im Dezember 1942 bei den Kämpfen um das Gebiet Nowgorod. Zu diesem Zeitpunkt konnte er auf rund 250 Kampfeinsätze und 17 Abschüsse deutscher Flugzeuge zurückblicken. Sechs Monate vor seinem Tod war Terjochin 26 Jahre alt.

Heute gibt es in Mogiljow nicht nur eine Nikolai-Terjochin-Straße, sondern auch einen nach ihm benannten neuen Wohnbezirk.

Kutepow-Straße

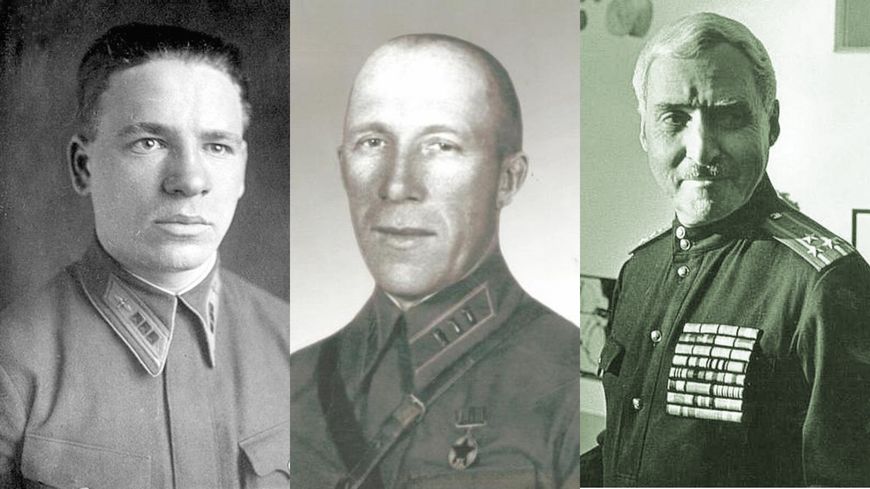

Oberst Kutepow war Berufsoffizier und kämpfte im Ersten Weltkrieg als Unterleutnant gegen die Deutschen. Im Großen Vaterländischen Krieg kämpfte er als Kommandeur des 388. Schützenregiments der 172. Es war sein Regiment, das den Angriff der deutschen Panzer auf dem Bujnitschi-Feld abwehrte. Zeitgenossen rühmten das militärische Talent und den Mut des Oberst. Kutepow und seine Kampfmethoden beeindruckten den jungen Journalisten Konstantin Simonow so sehr, dass er in seinem Roman „Die Lebenden und die Toten“ das Bild des Brigadekommandeurs Fjodor Serpilin praktisch von Kutepow abschrieb. Im Buch stirbt Serpilin am 3. Juli 1944 während der Operation „Bagration“. Seinen Tod konnten die Leser dem Autor nicht verzeihen. Der echte Kutepow ist seit 1941 verschollen. Nach einer Version im Kampf mit Saboteuren, nach einer anderen beim Ausbruch aus der vom Feind eingeschlossenen Stadt. Trotzdem wurde Semjon Kutepow für die Verteidigung von Mogiljow mit dem Orden des Roten Banners ausgezeichnet.

Die Kutepow-Straße liegt am linken Ufer des Dnepr. Dort steht auch eine Büste des Militärkommandanten.

Simonow-Straße

Nach dem Krieg kam Konstantin Simonow, der mit sechs Stalin- und einem Leninpreis ausgezeichnete Held der sozialistischen Arbeit, regelmäßig in die Gegend von Mogiljow und wanderte schweigend über das Bujnitschi-Feld, dessen Verteidigern er seinen Roman „Die Lebenden und die Toten“ widmete. In den siebziger Jahren gab es hier weder Tempel noch Denkmäler - ein offener Raum, genau wie im Sommer 1941.

„Das Regiment unter Oberst Kutepow verteidigt seit vielen Tagen die Stadt D.. [so aus Geheimhaltungsgründen Mogiljow genannt] .... Wenn man den Standort des Regiments betritt, sieht man sofort, dass die Soldaten hier lieber sterben würden, als sich zurückzuziehen“, schrieb der angehende Militärkorrespondent Simonow 1941. Er bat Kutepow verzweifelt um die Erlaubnis, als Soldat bleiben zu dürfen, was der Oberst kategorisch ablehnte. Später sagte Simonow: "Fast alle Soldaten, die Mogiljow verteidigten, starben hier 1941 ...

Der Dichter sollte auf dem Friedhof von Nowodewitschi begraben werden, aber seine Verwandten kamen entgegen der Entscheidung der UdSSR-Führung von Moskau zum Bujnitschi-Feld und verstreuten Simonows Asche bei Sonnenuntergang an einem Augusttag. Es war sein letzter Wille.

Straßen in Moskau, Wolgograd, Kasan und Mogiljow sind nach Konstantin Simonow benannt.

Mogiljow war die erste Stadt in Belarus, in der es gelang, den Panzerarmeen der Wehrmacht ein ernsthaftes Hindernis in den Weg zu legen. Hier trafen die motorisierten Verbände der Nazis, die an einen ungehinderten Vormarsch gewöhnt waren, auf eine gut organisierte Verteidigung der sowjetischen Truppen. Es dauerte drei Wochen, bis die Invasoren unsere Einheiten in der Umzingelung erwürgten, aber die Besatzer konnten den Geist der Einwohner von Mogiljow nicht brechen...

Ein Grab für deutsche Panzer

Im Gegensatz zu vielen anderen belarussischen Städten war Mogiljow auf die Verteidigung vorbereitet. Zehntausende Zivilisten hoben Panzer-, Schützen- und Laufgräben aus. Einheiten aus dem Hinterland wurden nach Mogiljow verlegt, zum Beispiel die 172. Infanteriedivision, die über Kampferfahrung aus dem sowjetisch-finnischen Krieg verfügte. Ein strategischer Vorteil war der Dnepr, der die Stadt in zwei Hälften teilte. Der Fluss ist eine ernst zu nehmende Grenze, und mit einer kompetenten Verteidigungsorganisation ist es möglich, Stellungen lange zu halten. Mogiljow wurde zu einer Festungsstadt mit einer ringförmigen Verteidigungsanlage.

„Bei den Kämpfern der 172. Division handelt es sich um Einheiten, die in den ersten Schlachten an der Westfront nicht demoralisiert wurden“, stellt Juri Rajemski, leitender Forscher des regionalen Heimatmuseums in Mogiljow, fest. - Die Verteidigung war nach allen Regeln der militärischen Kunst organisiert. Vor den Schützengräben lagen Minenfelder, die Artillerie war in Stellung gebracht und getarnt“.

Der Hauptstoß der Hitlertruppen traf die Stellungen in der Nähe des Dorfes Bujnitschi, wo das 388. Schützenregiment von Oberst Semjon Kutepow die Verteidigung hielt. Dort versuchte die deutsche Panzerdivision von Model am 12. Juli über die Bobruisker Straße nach Mogiljow durchzubrechen. Die vorrückenden faschistischen Panzer stießen auf Minensperren, die Artillerie traf die Fahrzeuge und die nachrückende Infanterie. Die Nazis konnten nicht glauben, dass die sowjetischen Kämpfer die deutsche eiserne Faust aufhalten konnten und stellten ihre Angriffe nicht ein.

„Die Schlacht auf dem Feld von Bujnitschi dauerte 14 Stunden. Es war der intensivste Tag der gesamten 23-tägigen Verteidigung von Mogiljow. Beide Seiten erlitten schwere Verluste. Am Ende zogen sich die Deutschen zurück und ließen 39 Panzer auf dem Schlachtfeld zurück“, sagt Juri Rajemski. - Am nächsten Tag folgte ein erneuter Angriff auf die sowjetischen Stellungen, der jedoch erfolgreich abgewehrt werden konnte.

Zu diesem Zeitpunkt trafen der Fotojournalist Pawel Troschkin, der als erster im Großen Vaterländischen Krieg ein Panorama der zerstörten deutschen Ausrüstung schuf, und der Militärkorrespondent Konstantin Simonow am Ort des Geschehens ein und waren sowohl vom Schlachtfeld als auch von der Bereitschaft der sowjetischen Soldaten, bis zum Tod zu kämpfen, tief beeindruckt.

Nach der Schlacht bei Bujnitschi gaben die Deutschen ihren Plan auf, Mogiljow frontal einzunehmen und begannen, die Stadt von Süden und Norden her zu umgehen und den Einkreisungsring bei Tschaussy zu schließen. Der Kampf um die Stadt ließ keine Minute nach. Am 23. und 24. Juli wurde in Mogiljow selbst verzweifelt um jedes Haus gekämpft. Am 26. Juli war klar, dass die Stadt nicht zu halten war. Die Verwundeten wurden in den Lazaretten zurückgelassen... Kampffähige Einheiten der sowjetischen Truppen begannen in kleinen Gruppen zu den eigenen Truppen durchzubrechen.

Der Hauptdurchbruch erfolgte in der Nähe des Dorfes Bruski in Richtung Bychow. Am 26. Juli stieß die kombinierte Gruppe von 4.000 Kämpfern aus zwei Divisionen und der Volksmiliz unter dem Kommando von Generalmajor Michail Romanow auf die deutschen Stellungen vor. Es kam zu einem blutigen Gefecht, an dessen Ende die stark ausgedünnte Kämpfergruppe in die Wälder entkommen konnte.

Ein Partisanenland

Während des Durchbruchs wurde General Romanov schwer verwundet. Er wurde in seinem Haus von der Familie Osmolowski aus dem Dorf Barssuki aufgenommen. Ende September 1941 nahm das Strafkommando Romanow gefangen, und fast alle Dorfbewohner, die ihn versteckten, wurden erschossen. An diese schrecklichen Ereignisse erinnern neun Vorkriegsfotos von Vertretern der Familie Osmolowski an der Wand des regionalen Heimatmuseums in Mogiljow.

„Am Anfang war die Partisanenbewegung unkoordiniert“, bemerkt Juri Rajemski. - Sie bestand aus vielen eingekesselten Soldaten, die während der Abwehrkämpfe nicht zu ihren Leuten vordringen konnten. Sie schlossen sich zu Divisionen zusammen und leisteten Widerstand gegen die Faschisten. Eine dieser Divisionen wurde von Osman Kassajew angeführt, einem Helden der Sowjetunion aus Karatschai-Tscherkessien.

Kassajew war Major der 121. Schützendivision, die in den ersten Kriegstagen zerschlagen wurde. Eine kleine Gruppe überlebender Kämpfer erreichte den Kreis Belynitschi, wo die Offiziere beschlossen, eine Partisaneneinheit zu bilden. Ende 1943 wurde die Abteilung mit 1200 Kämpfern in das Partisanenregiment 121 umgewandelt. Kassajew kam im Februar 1944 ums Leben, als eine Partisanengruppe von deutschen Flugzeugen angegriffen wurde. Damals gelang es der 121. Abteilung, mehr als tausend Nazi-Soldaten zu vernichten und 33 deutsche Züge zum Entgleisen zu bringen.

Ruhmreich war auch die Partisanenbrigade „Tschekist“ unter dem Grenzsoldaten Gerassim Kirpitsch, die in den Wäldern des Kreises Schklow in der Nähe der Eisenbahnlinien Minsk-Moskau und Kiew-Leningrad stationiert war. Die günstige Lage ermöglichte die Zerstörung von 30 deutschen Dampflokomotiven, 307 Waggons, 14 Plattformen mit Panzern und Artillerie. Die Zahl der getöteten Deutschen ging in die Tausende. Die Heldentaten der Partisanen „Tschekist“ werden in dem Spielfilm „Zeit der Rückkehr“ dargestellt, der im Mai dieses Jahres in die Kinos kam.

In die Geschichte eingegangen ist die Operation „Festung“ der Kämpfer von Kirpitsch im Oktober 1943. Die Deutschen verwandelten das Dorf Prygan am Ufer des Flusses Drut in eine uneinnehmbare Festung. Die „Tschekisten“ zogen einfach faschistische Uniformen an und drangen unter dem Deckmantel eines aus der Nähe von Smolensk geflohenen Strafkommandos in Prygan ein. Von der Garnison als die ihren akzeptiert, besetzten sie die günstigsten Schießplätze und vernichteten die Nazis in einem kurzen Gefecht.

Die Volksverteidiger befreiten mehrere Siedlungen von den Invasoren, schufen Partisanenzonen, in denen sie die Sowjetmacht und die Kolchosen wiederherstellten“, berichtet Juri Rajemski. - Die Kämpfer verbreiteten ständig Panik und Chaos unter den Nazi-Deutschen - sie ließen Züge mit Material entgleisen und sprengten strategisch wichtige Brücken, deren Wiederaufbau Monate dauerte. Die letzte Phase des Eisenbahnkriegs war die Zeit vor der Befreiungsoperation „Bagration“, als die Partisanen wenige Tage vor Beginn der Offensive die wichtigsten Eisenbahnlinien vollständig lahm legten, was die Verlegung der deutschen Truppen ernsthaft behinderte“.

Zwölfter Versuch

Die erste Kreisstadt im Gebiet Mogiljow, die befreit werden konnte, war Chotimsk. Dies geschah am 26. September 1943. Bis zum 2. Oktober wurden sieben weitere Kreisstädte im Gebiet Mogiljow befreit. Am 25. November 1943 wurden die Deutschen aus Slawgorod (damals Propoisk) vertrieben und die Frontlinie entlang des Flusses Pronja stabilisiert. Die sowjetischen Truppen unternahmen elf Versuche, das restliche Gebiet von Mogiljow zu befreien, scheiterten jedoch an der von den Deutschen errichteten Verteidigungslinie, dem so genannten „Ostwall“.

„Am 23. Juni 1944 begann die belarussische Offensivoperation „Bagration“, die von vielen Historikern als die brillanteste Operation der Roten Armee während des Großen Vaterländischen Krieges bezeichnet wird - so Juri Rajemski. - Die erste Phase bestand aus fünf offensiven Operationen, von denen eine - Mogiljow - vom 23. Juni bis 4. Juli stattfand. Das Gebiet Mogiljow wurde von den Kämpfern der 1. und 2. belarussischen Front befreit. Mogiljow wurde nach allen Regeln der militärischen Kunst eingenommen. Im Norden der Stadt wurde der Übergang über den Fluss Dubrowenka erobert, im Süden gelang es, den Dnepr bei der Puschkinbrücke zu überqueren. Danach wurden Reserven in den Kampf geworfen, die die Siedlung vollständig einkesselten“.

Am Abend des 28. Juli war Mogilew geräumt, heute wird dieser Tag als Tag der Stadt gefeiert. Die deutschen Soldaten, Offiziere und Generäle Bamler und von Ermansdorf ergaben sich nach dieser glänzend geführten Operation als Kriegsgefangene.

Der Bataillonskommandeur Walentin Fatin und seine Kämpfer drangen auf den von den Deutschen erbeuteten Autos bis ins Stadtzentrum vor, wo sie ein Haus fanden, zu dem die Telefonleitungen reichten„, erzählt Juri Rajemski. - Fatin beschloss, das Gebäude zu stürmen und im Falle eines Misserfolgs Handgranaten zu werfen. Die sowjetischen Kämpfer, die in das Gebäude eindrangen, fanden im Keller einen Raum, in dem mehrere Dutzend deutsche Offiziere, darunter zwei Generäle, eine Besprechung abhielten. Nur ein Oberst erschoss sich, die anderen ergaben sich klaglos“.

Für seine Heldentat wurde Walentin Fatin mit dem Titel „Held der Sowjetunion“ ausgezeichnet. Den Sieg erlebte der Bataillonskommandeur nicht mehr, er fiel in den Kämpfen bei Skidel...

Nach der Befreiung stellte sich heraus, dass ein Siebtel der Gebäude der Stadt von den Invasoren zerstört worden war, von hunderttausend Einwohnern lebten nur noch zehn.

Ort der Kraft

1980 schrieb der Frontdichter Alexej Pyssin die „Ballade vom Bujnitschi-Feld“, in der solche Zeilen vorkommen:

„Feld für Feld, wie Wort für Wort.

In einem Lied über das Heilige, das Geliebte.

Da ist Borodino, da ist Kulikowo,

und da ist auch dieses - nicht jedem bekannt“.

Auf dem Bujnitschi-Feld befinden sich heute Gedenkzeichen, Militärausrüstung, eine Kapelle mit einem Foucaultschen Pendel. An der Wand des Sakralbaus ist eine Gedenktafel angebracht: „In 63 Massengräbern auf dem Gebiet von Mogiljow ruhen die sterblichen Überreste von 82447 toten sowjetischen Soldaten - Verteidigern und Befreiern der Stadt. Die Namen von 80938 von ihnen sind bis heute unbekannt, ebenso wie die Namen derer, die in namenlosen Gräbern in den Wäldern und auf den Feldern der einstigen Schlachten liegen“.

Nach ihnen sind Straßen benannt

Terjochin-Straße

Nikolai Terjochin trat 1934 in die Rote Armee ein, nahm an den Kämpfen gegen die Japaner am Chalchin Gol teil und befreite 1939 das Gebiet West-Belarus. An den Fronten des Großen Vaterländischen Krieges - seit den ersten Kriegstagen.

Terjochin war einer von zwei Piloten, denen es gelang, drei feindliche Flugzeuge abzuschießen. Am 10. Juli 1941, während der Luftschlacht von Mogiljow, traf er, nachdem er seine gesamte Munition verbraucht hatte, den Propeller einer „Junkers-88“ und rammte dann eine weitere „Junkers“ auf der beschädigten Maschine. Alle drei Flugzeuge stürzten zu Boden. Augenzeugen berichteten, dass der sowjetische Spitzenflieger nach der Landung die überlebenden deutschen Piloten mit Hilfe der örtlichen Bevölkerung gefangen nahm.

Acht Tage später rammte Terjochin einen weiteren deutschen Dornier-17-Bomber. Er erhielt jedoch nicht den Heldenstern, sondern den Leninorden. Nikolai Wassiljewitsch starb im Dezember 1942 bei den Kämpfen um das Gebiet Nowgorod. Zu diesem Zeitpunkt konnte er auf rund 250 Kampfeinsätze und 17 Abschüsse deutscher Flugzeuge zurückblicken. Sechs Monate vor seinem Tod war Terjochin 26 Jahre alt.

Heute gibt es in Mogiljow nicht nur eine Nikolai-Terjochin-Straße, sondern auch einen nach ihm benannten neuen Wohnbezirk.

Kutepow-Straße

Oberst Kutepow war Berufsoffizier und kämpfte im Ersten Weltkrieg als Unterleutnant gegen die Deutschen. Im Großen Vaterländischen Krieg kämpfte er als Kommandeur des 388. Schützenregiments der 172. Es war sein Regiment, das den Angriff der deutschen Panzer auf dem Bujnitschi-Feld abwehrte. Zeitgenossen rühmten das militärische Talent und den Mut des Oberst. Kutepow und seine Kampfmethoden beeindruckten den jungen Journalisten Konstantin Simonow so sehr, dass er in seinem Roman „Die Lebenden und die Toten“ das Bild des Brigadekommandeurs Fjodor Serpilin praktisch von Kutepow abschrieb. Im Buch stirbt Serpilin am 3. Juli 1944 während der Operation „Bagration“. Seinen Tod konnten die Leser dem Autor nicht verzeihen. Der echte Kutepow ist seit 1941 verschollen. Nach einer Version im Kampf mit Saboteuren, nach einer anderen beim Ausbruch aus der vom Feind eingeschlossenen Stadt. Trotzdem wurde Semjon Kutepow für die Verteidigung von Mogiljow mit dem Orden des Roten Banners ausgezeichnet.

Die Kutepow-Straße liegt am linken Ufer des Dnepr. Dort steht auch eine Büste des Militärkommandanten.

Simonow-Straße

Nach dem Krieg kam Konstantin Simonow, der mit sechs Stalin- und einem Leninpreis ausgezeichnete Held der sozialistischen Arbeit, regelmäßig in die Gegend von Mogiljow und wanderte schweigend über das Bujnitschi-Feld, dessen Verteidigern er seinen Roman „Die Lebenden und die Toten“ widmete. In den siebziger Jahren gab es hier weder Tempel noch Denkmäler - ein offener Raum, genau wie im Sommer 1941.

„Das Regiment unter Oberst Kutepow verteidigt seit vielen Tagen die Stadt D.. [so aus Geheimhaltungsgründen Mogiljow genannt] .... Wenn man den Standort des Regiments betritt, sieht man sofort, dass die Soldaten hier lieber sterben würden, als sich zurückzuziehen“, schrieb der angehende Militärkorrespondent Simonow 1941. Er bat Kutepow verzweifelt um die Erlaubnis, als Soldat bleiben zu dürfen, was der Oberst kategorisch ablehnte. Später sagte Simonow: "Fast alle Soldaten, die Mogiljow verteidigten, starben hier 1941 ...

Der Dichter sollte auf dem Friedhof von Nowodewitschi begraben werden, aber seine Verwandten kamen entgegen der Entscheidung der UdSSR-Führung von Moskau zum Bujnitschi-Feld und verstreuten Simonows Asche bei Sonnenuntergang an einem Augusttag. Es war sein letzter Wille.

Straßen in Moskau, Wolgograd, Kasan und Mogiljow sind nach Konstantin Simonow benannt.