Themen

"Zitadellen der Tapferkeit "

Das war eines der schrecklichsten Verbrechen, das die Faschisten im Kreis Schlobin begangen haben: Sie nahmen fast 2.000 Kinder ihren Eltern weg und schickten sie zunächst zum Sammelplatz Krasny Bereg und von dort nach Deutschland. Fast alle von ihnen wurden unfreiwillig zu Blutspendern: Verwundete deutsche Soldaten und Offiziere brauchten frisches Blut, das den Kindern „bis zum letzten Tropfen“ abgenommen wurde.

Von 176 Kämpfern des Bataillons haben nur wenige den Sieg gefeiert

Über die Hoffnung wissen die älteren Einwohner von Schlobin wie niemand sonst: Während des Krieges wurde dieses Stadtteilzentrum gleich dreimal von den Nazis befreit.

„Am 3. Juli 1941 marschierte die Wehrmacht in unsere Stadt ein. Drei Tage später gelang es den Kämpfern der 117. Infanteriedivision, die Besatzer zu verjagen. Leider nicht für lange Zeit: Unter schweren Verlusten waren sie gezwungen, sich auf die ursprünglichen Linien hinter dem Dnjepr zurückzuziehen. Am Ende des Tages wurde die Stadt wieder eingenommen“, erzählt die leitende Forscherin des Heimatmuseums Schlobin Jekaterina Tisezkaja.

Aber diese Tatsache gab unseren Soldaten zweifelsohne viel Zuversicht. Zum zweiten Mal wurde die Stadt am 13. Juli 1941 befreit. Die Soldaten des 63. Schützenkorps unter dem Kommando von Leonid Petrowski unternahmen die erste erfolgreiche Gegenoffensive der Roten Armee, befreiten Rogatschow und Schlobin und hielten sie einen Monat lang fest. Das ermöglichte eine erfolgreiche Evakuierung von 56 Betrieben und Tausenden Menschen aus dem Frontgebiet in das Hinterland.

Die Stadt wurde im August 1941 wieder von den Deutschen besetzt. Die Besatzung dauerte bis zum Juni 1944. Das deutsche Kommando wusste sehr gut, dass die Stadt für die sowjetische Führung strategisch wichtig war, deshalb bombardierte die Luftwaffe am fünften Kriegstag den Eisenbahnknoten von Schlobin. Die Eroberer zerstörten die Stadt fast vollständig. Die Stadteinwohner reagierten darauf sofort, indem sie sich in Einheiten und Gruppen der Volksmiliz zusammenschlossen.

„Hier agierte das Vernichtungsbataillon Schlobin. Seine Kämpfer nahmen Saboteure fest, halfen bei der Evakuierung von Verwundeten, demontierten die Ausrüstung in den Lokomotiv- und Waggondepots – diese wurde in das sowjetische Hinterland abtransportiert. Es gab auch Aufklärer, die wertvolle Informationen über die Pläne des Feindes lieferten. Leider haben nur wenige der 176 Männer dieses Bataillons den Sieg 1945 gefeiert“, sagt Jkaterina Tisezkaja.

"Sie versteckte einen jüdischen Jungen im Fass mit doppeltem Boden"

Im Frühjahr 1942 fingen die Nazis im Kreis Schlobin mit der Massenvernichtung von Juden an. Die ersten Opfer waren die Einwohner von Schedrin. Am 8. März wurden am Rande der ehemaligen Siedlung über 2000 Juden und gefangengenommene Kommunisten, sowjetischen Aktivisten und Partisanen erschossen. Weitere zweitausend Menschen wurden am 12. April von den Nazis in einem Panzergraben zwischen Schlobin und Lebedewka erschossen. Zwei Tage später ereilte mehr als 400 Juden, die auf dem Gebiet des ehemaligen Kreises Streschin lebten, das gleiche Schicksal. Eines der toten Mädchen war zum Zeitpunkt der Tragödie erst acht Monate alt. Nur wenigen gelang es zu entkommen.

„Im April 1942, als die Nazis die Ghetto-Häftlinge zur Erschießung abführten, gelang es einer der Frauen, ihren zweijährigen Sohn Boris ihrer ehemaligen Nachbarin zu übergeben. Tina Makowskaja rettete den Jungen, dabei riskierte sie ihr eigenes Leben. Der Junge lebte in ihrem Haus, die Frau versteckte ihn in den gefährlichsten Momenten in einem Fass mit doppeltem Boden“, erzählt Jekaterina Tisezkaja. „Die Frau war eine Verbindungsperson der Partisanen. Im September 1943 ging sie zu den Volksrächern und ließ Boris bei ihrer Mutter Alexandra Rewjakowa zurück. Die Polizei hat wohl etwas herausgefunden und organisierte einen Überfall auf das Haus von Makowskaja. Wie durch ein Wunder gelang es Alexandra Iwanowna und Boris, zu entkommen und das Partisanenlager zu erreichen.“

Während des Krieges half Tina auch anderen Juden. Sie versteckte in ihrem Haus 15-jährige Olga Sorkina, die aus dem Ghetto Schlobin geflohen war. Sie brachte die Frau eines jüdischen Frontsoldaten, Nadeschda Gorewa, und ihren Sohn Waleri in ihrem Haus unter.

„Nach dem Krieg adoptierte Tina Makowskaja offiziell den jungen Boris und zog den Jungen wie ihr eigenes Kind auf. Auch Olga Sorkina, die ihre gesamte Familie verloren hatte, betrachtete sie als ihre zweite Mutter. Am 11. Juni 1996 verlieh Yad Vashem Tina Makowskaja und ihrer Mutter Alexandra Rewjakowa den Ehrentitel "Gerechte unter den Völkern der Welt", erzählte Jekaterina Tisezkaja.

"Sie beschossen das Dorf von einem Panzerzug und erledigten die Überlebenden"

In den besetzten Gebieten wurden die Zivilisten massenhaft als Arbeitskräfte nach Deutschland zwangsdeportiert. Die Nazis nahmen einige von ihnen als Geisel und rekrutierten zur Polizei. Besonders grauenhaft war die Aktion Minenräumung. Die Zivilisten wurden gezwungen, die von den Partisanen verminten Gebiete von Hand zu entschärfen oder zu eggen. Etwa 20 Menschen kamen jedes Mal bei solchen Aktionen ums Leben.

„Im September 1943, als die sowjetischen Truppen eine Operation zur Überwindung des Dnjepr vorbereiteten, beschoss ein deutscher Panzerzug das Dorf Werny, woraufhin die SS das Dorf umstellte, einen Teil der Bevölkerung in einen Stall trieb und erschoss. Danach plünderten sie das Dorf und steckten es in Brand. Das Gleiche geschah im Dezember mit dem Dorf Zuper“, erzählt die Museumsleierin.

Das ganze Land erfuhr von den Sabotageakten der Partisanen

Während des Krieges waren in diesem Kreis etwa 3.000 Partisanen und Untergrundkämpfer tätig. Die ersten Versuche, eine Partisaneneinheit zu bilden, wurden von den Einheiten der Roten Armee unternommen, die zu Beginn des Krieges eingekesselt waren.

Im September 1942 wurden zwei Kampfgruppen nach Schlobin entsandt. Sie bildeten die Partisaneneinheit „Tod dem Faschismus.“ Im Frühjahr 1943 zweigte sich die Einheit Schelesnjak ab und operierte unabhängig. Im September wurde die Einheit „Tod dem Faschismus“ wieder aufgefüllt und in die Partisanenbrigade Ponomarenko umorganisiert.

Die Volksrächer verminten Brücken, ließen Züge entgleisen, zerstörten Fabriken, Wassertürme und zerschlugen deutsche Garnisonen. Mit einem Wort, sie taten alles, um den Feind zu schwächen. Besonders aktiv waren die Sabotagegruppen auf der Eisenbahn. Allein im Frühjahr und Frühsommer 1943 wurden im Kreis Schlobin 15 Sabotageaktionen durchgeführt. Am 8. Juni erfuhr das ganze Land von einer der Aktionen. „Die Partisaneneinheit Schelesnjak, die in einem der Kreise des Gebiets Gomel tätig ist, sprengte zwei feindliche Militärzüge in die Luft. Eine Dampflokomotive, 11 Waggons mit Truppen, 2 Plattformen mit Flugabwehrkanonen wurden zerstört“, berichtete das Sowinformbüro.

„Der Eisenbahnknotenpunkt Schlobin war für die deutsche Heeresgruppe Mitte von größter Bedeutung. Allein in der Richtung „Sclobin – Gomel“ fuhren täglich etwa 40 Militärzüge. Daher konnte er im Eisenbahnkrieg nicht außer Acht gelassen werden. Am ersten Tag der Operation, dem 3. August, bezogen die Partisanen Stellung im Gebiet zwischen Schlobin, Saltanowka, Schatilki und Bobruisk. In der Nacht kam es zu mehreren Explosionen, und der Verkehr über den Eisenbahnknotenpunkt war für mehrere Tage lahmgelegt. In den folgenden Monaten nahmen die Sabotageakte auf der Eisenbahn immer mehr zu. So wurden im August-September etwa anderthalb Tausend Schienen auf der Strecke Schlobin-Gomel und Schlobin-Kalinkowitschi gesprengt“, erzählt Jekaterina Tisezkaja.

Gleichzeitig mit den Partisanen agierten dort auch Untergrundgruppen. Die ersten von ihnen wurden im Oktober 1941 im Lokomotivdepot, in der Druckerei und im Kreiskrankenhaus gebildet. Die Untergrundkämpfer hörten die Berichte des Sowinformbüros über die Lage an den Fronten und die Maßnahmen der Sowjetregierung ab, schrieben sie auf und verbreiteten sie. Sie sammelten auch Medikamente und Waffen, Informationen für die Partisanen und die Armee, halfen den Gefangenen.

Das schrecklichste Verbrechen

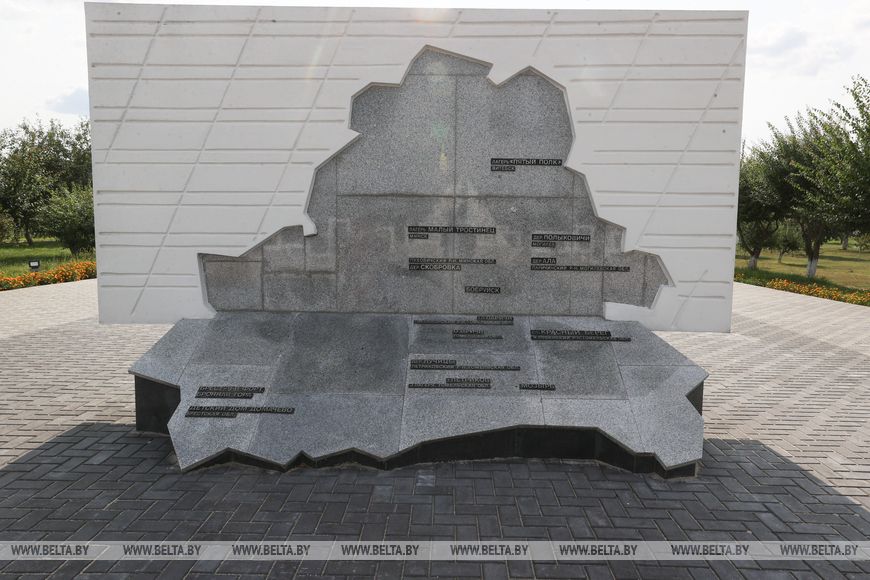

Zwischen Schlobin und Krasny Bereg liegen nur 20 Kilometer. Heute ist dieses Agrarstädtchen voller Grün. Doch vor 80 Jahren, im Juni 1944, wurde es zum Schauplatz des vielleicht schrecklichsten Naziverbrechens. Die Nazis richteten hier eine Sammelstelle ein, wo sie Kinder aus den umliegenden Städten und Dörfern brachten und nach Deutschland transportieren. 1990 kleine Belarussen wurden so zu Blutspendern für deutsche Soldaten und Offiziere. Das Schicksal der meisten von ihnen ist bis heute unbekannt.

„Das Blut der Kinder sollte das Leben der verwundeten deutschen Soldaten und Offiziere retten, die immer zahlreicher wurden“, sagt Jekaterina Tisezkaja. „Die Laboratorien waren in zwei kleinen Hallen neben der ehemaligen Sporthalle der staatlichen landwirtschaftlichen Fachschule untergebracht, und das Blut wurde den Kindern in der Sporthalle abgenommen.“

Der Raum war von Wand zu Wand mit einer Trennwand mit Handlöchern und Sitzen für die Spender versehen.

Der hiesige Bürgermeister hatte Kontakt zu den Partisanen und tat sein Bestes, um so viele Kinder wie möglich zu retten. Mütter warfen, wenn sie konnten, Knoblauch oder besondere Blumen über den Draht zu den Kindern, mit denen sie die zerkratzten Körperstellen beschmieren mussten, um den Anschein einer Krankheit zu erwecken - die Deutschen wollten nur gesunde Spender. Aber nur wenige wurden auf diese Weise gerettet.

Im Internet wird oft geschrieben, dass die Kinder hier gefoltert wurden, kopfüber aufgehängt oder dass ihnen die Fersen aufgeschnitten wurden. Nichts dergleichen geschah. Aber was hier vor sich hin ging, war nicht weniger schrecklich: verängstigte Kinder, gewaltsam von ihren Müttern weggerissen, verstümmelte Kindheit, Hunger, lange Reise nach Deutschland, wo sie entweder für die Deutschen arbeiten oder ihnen ihr Blut geben mussten. Einige Kinder wurden zu Vollblutspendern und spendeten nicht nur Blut, sondern auch ihr Leben.

Geburtsort Todeslager

Gegen Ende des Krieges begannen die Nazis, Menschen als lebendige Schutzschilde zu benutzen. Dorfbewohner wurden zusammengetrieben und mussten im Rücken der sich zurückziehenden Deutschen hinterher ziehen. Manchmal wurden sie mit Krankheiten angesteckt und in Sonder-KZs untergebracht.

Im März 1944 wurden die Einwohner von Schlobin nach einem Rundfunkaufruf unter Androhung von Repressalien gewaltsam am Bahnhof versammelt und in Güterwagen nach Osaritschi abtransportiert. Die Menschen wurden hinter Stacheldraht in drei Lagern zusammengepfercht gehalten. Zwei Lager befanden sich direkt im Sumpfgebiet. Auch Typhuskranke aus verschiedenen Regionen wurden hierher gebracht. Allein aus dem Eisenbahnkrankenhaus Schlobin wurden etwa 200 Typhuskranke hierher gebracht.

Die Gefangenen wurden in der Kälte unter freiem Himmel gehalten, ohne Wasser und Nahrung, es war nicht erlaubt, Feuer zu machen. Jeden Tag starben Dutzende von Menschen.Aber es gab auch Menschen, für die das Konzentrationslager zu einem Ort der Geburt wurde.

- Am 16. März 1944 brachte eine Frau einen kleinen Jungen zur Welt. Sie starb. Die ganze Nacht wütete ein Sturm, und die anderen Häftlinge waren sicher, dass der Neugeborene den Morgen nicht überleben würde. Doch als sie es zu dem Leichenhaufen bringen wollten, bewegte sich das Baby. Das war ein echtes Wunder“, sagt Jekaterina. „Der Junge, dessen Geburtsurkunde das Konzentrationslager Osaritschi als Geburtsort ausweist, hat ein langes Leben hinter sich. Er hat eine Frau und eine Tochter, die mit uns in Kontakt stehen.“

Die Mitarbeiter des Museums haben vor kurzem Dokumente gefunden, die bestätigen, dass ein weiteres Kind dort am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers geboren wurde. Vielleicht wird auch sein Name bald Teil einer der Ausstellungen werden.

Das Dorf Malewitschi hatte ein interessantes Schicksal. Während der Operation Gomel-Retschiza wurde nur ein Teil des Dorfes befreit. Der andere Teil blieb bis Juni 1944 unter deutscher Besatzung. Die Kämpfe wurden buchstäblich um jeden Meter Land geführt.

Die Operation zur Befreiung von Schlobin begann am 24. Juni 1944, und bereits am 26. Juni war die Stadt vom Feind gesäubert. Am Abend wurde per Funk der Befehl des Oberbefehlshabers gesendet. Er dankte den Befreiern von Schlobin. Moskau grüßte die Truppen der I. Weißrussischen Front mit 12 Artilleriesalven aus 124 Geschützen.

Batalow Straße

Am 13. Juli 1941 überwand das 2. Bataillon des 437. Schützenregiments unter dem Kommando von Hauptmann Fjodor Batalow während der Generaloffensive des 63. Schützenkorps erfolgreich den Dnjepr, brach den hartnäckigen Widerstand des Feindes und eroberte das Nord- und Süddepot des Bahnhofs Schlobin. Am 17. und 18. Juli schlug er die Deutschen aus den Dörfern Sagradje, Pridoroschje und Zawodnoje zurück. Sechsmal führte Batalow seine Männer in die Attacke, und der Sieg wurde errungen. Durch den Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 9. August 1941 wurde Hauptmann Batalow der Titel „Held der Sowjetunion“ und der nächste Rang - Major - verliehen. Er hatte keine Zeit mehr, die Auszeichnungen entgegenzunehmen - er wurde im Herbst vermisst.

In Schlobin trägt eine Straße seinen Namen, und am Gebäude des Kreisexekutivkomitees wurde eine Gedenktafel angebracht.

Karibski Straße

Zu Beginn des Krieges trat Pjotr Karibski in das Jägerbataillon von Schlobin ein. Er wurde als Aufklärer eingezogen. Ab August 1941 war er an der Front. Er wurde an der Infanterieschule in Aschgabat ausgebildet und anschließend als Zugführer der 34. unabhängigen Marinebrigade an die nordkaukasische Front geschickt. Für die Befreiung der Stadt Stalino (heute Donezk) wurde seine Division „Stalinskaja“ genannt. Sie befreite die Region Donezk, Saporoschje und den Süden der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt befehligte Oberleutnant Karibski bereits eine Maschinengewehrkompanie. Im August 1944 nahm die Division an der Jassy-Kischinew-Operation teil. Karibski musste Belarus befreien, später auch Polen. Er beendete den Krieg in Berlin. Er war Teilnehmer der Siegesparade auf dem Roten Platz im Juni 1945.

Eine der Straßen in Schlobin trägt seinen Namen.

Koslow Straße

Schon in den ersten Tagen des Großen Vaterländischen Krieges wurde Wassili Koslow auf Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei hinter den feindlichen Linien zurückgelassen, um die Partisanenbewegung in der Region Minsk zu organisieren. Im Juli 1941 wurde er zum ersten Sekretär des regionalen Untergrundkomitees der Kommunistischen Partei von Belarus in Minsk ernannt. Mit der Bildung des zentralen Stabs der Partisanenbewegung wurde er gleichzeitig zum Kommandeur des Minsker Partisanenverbandes ernannt. Im Sommer 1942 nahm er an der Operation zur Zerschlagung einer großen Festung im Kreis Glusk teil. Ab September 1942 hielt er sich in Moskau auf und arbeitete im Zentralkomitee der Sowjetunion. Im Juli 1943 kehrte er nach Belarus zurück und leitete erneut den Minsker Partisanenverband.

Den Namen des Helden der Sowjetunion tragen Straßen in Minsk, Schlobin und Soligorsk sowie das Gymnasium Nr. 8 in Schlobin.

Autorin: Julia Gawrilenko

Fotos: Tatjana Matussewitsch; Heimatmuseum Schlobin; Zeitung „7 Tage“